대한민국 역사박물관

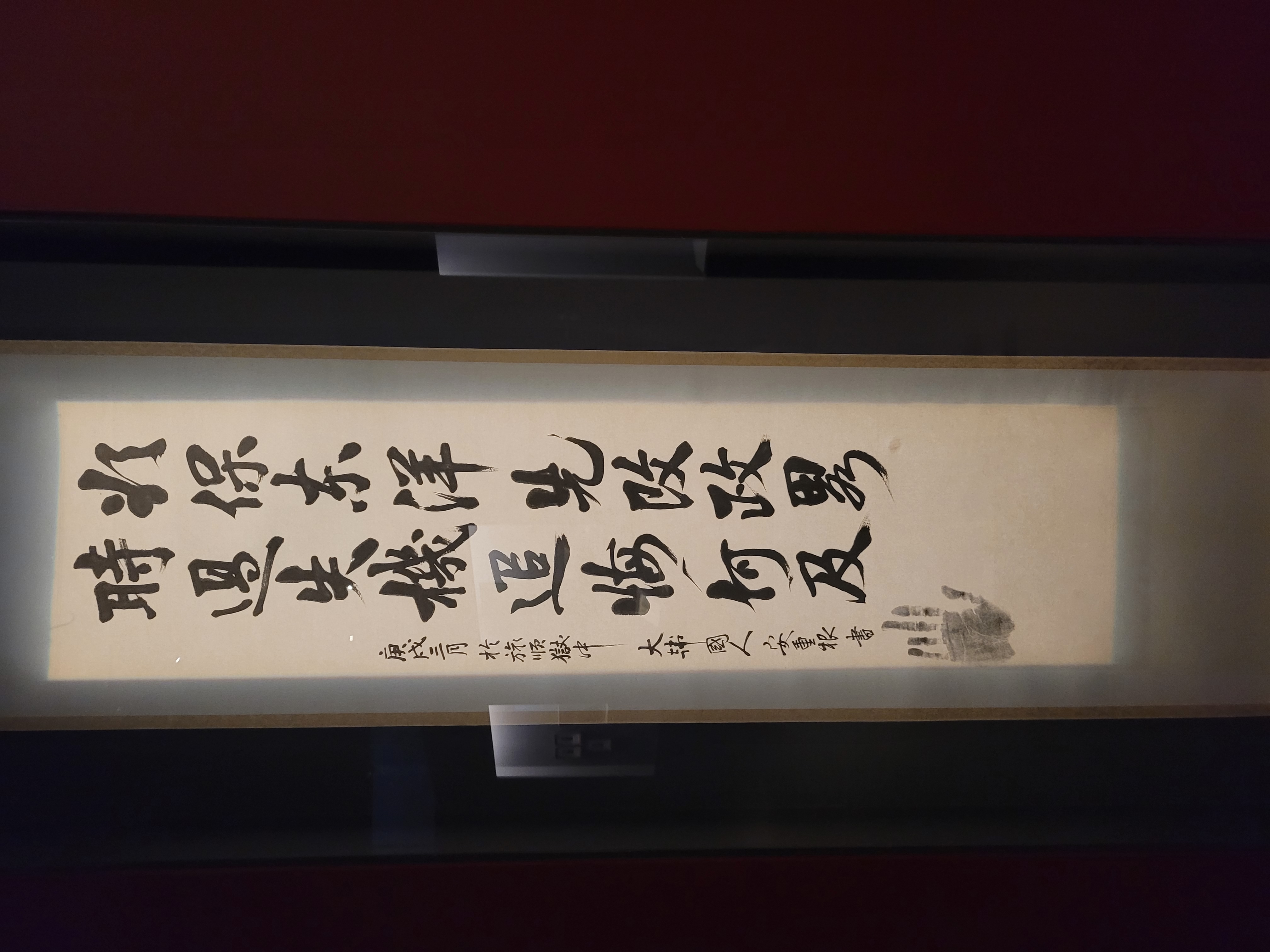

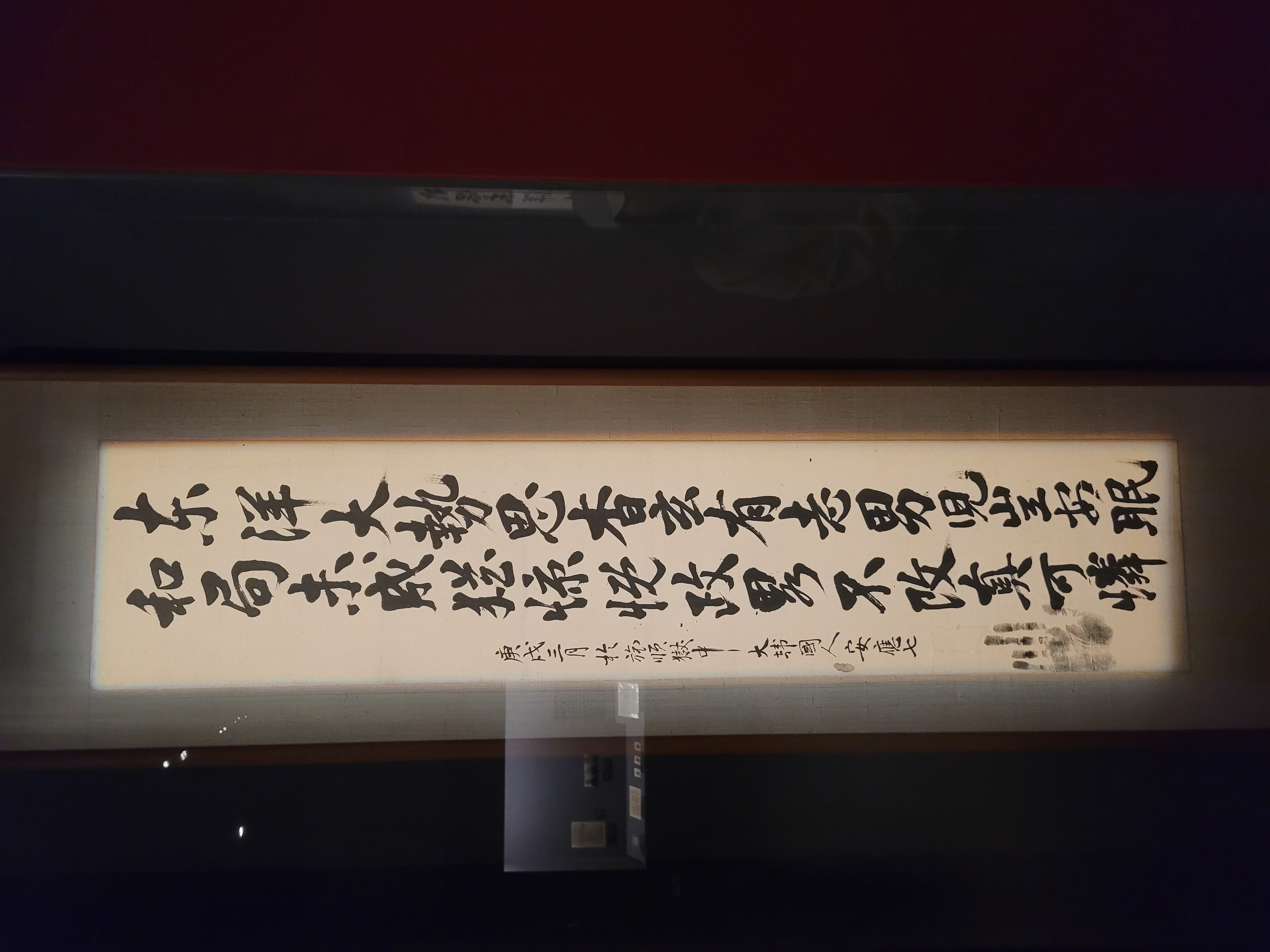

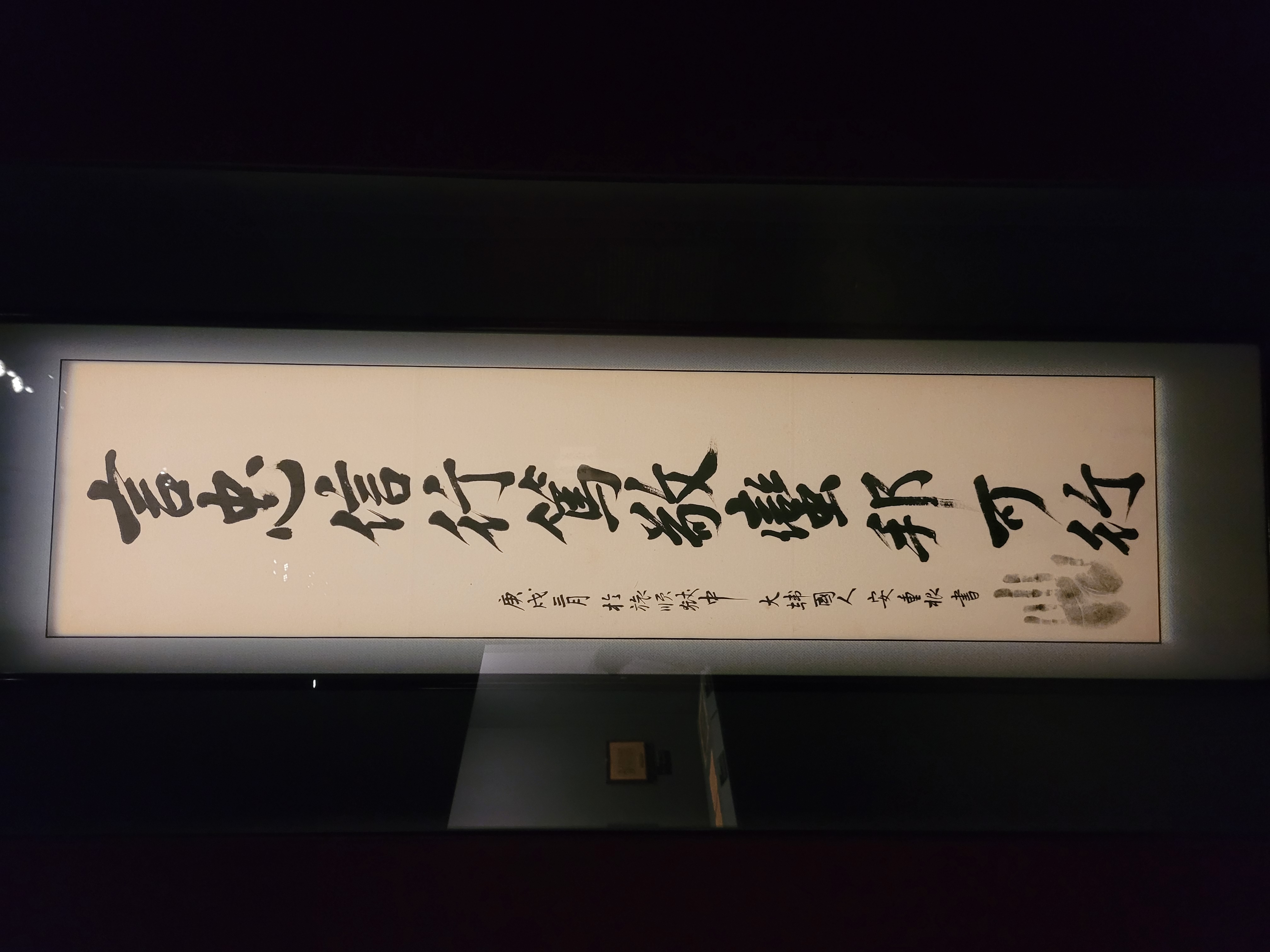

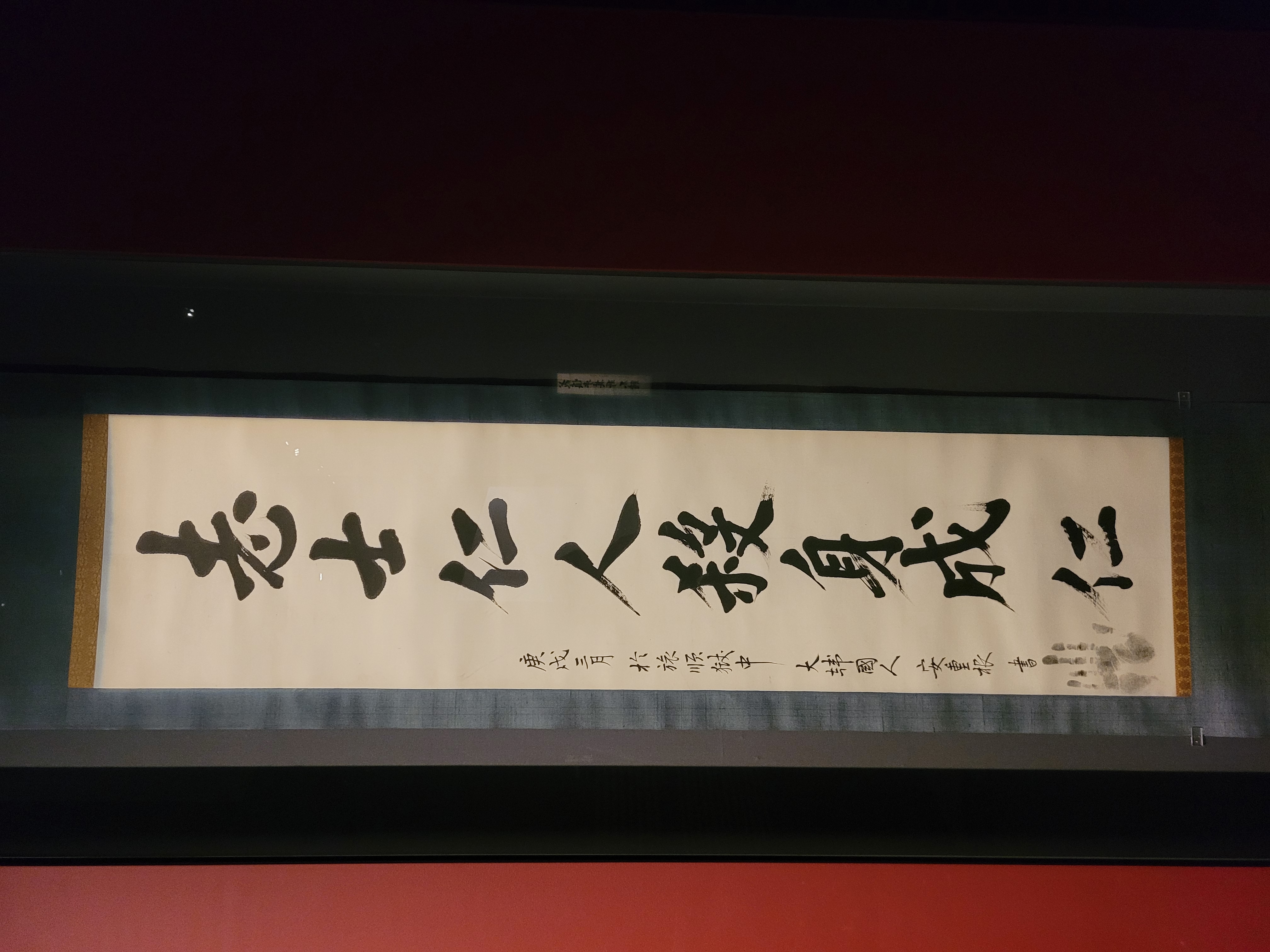

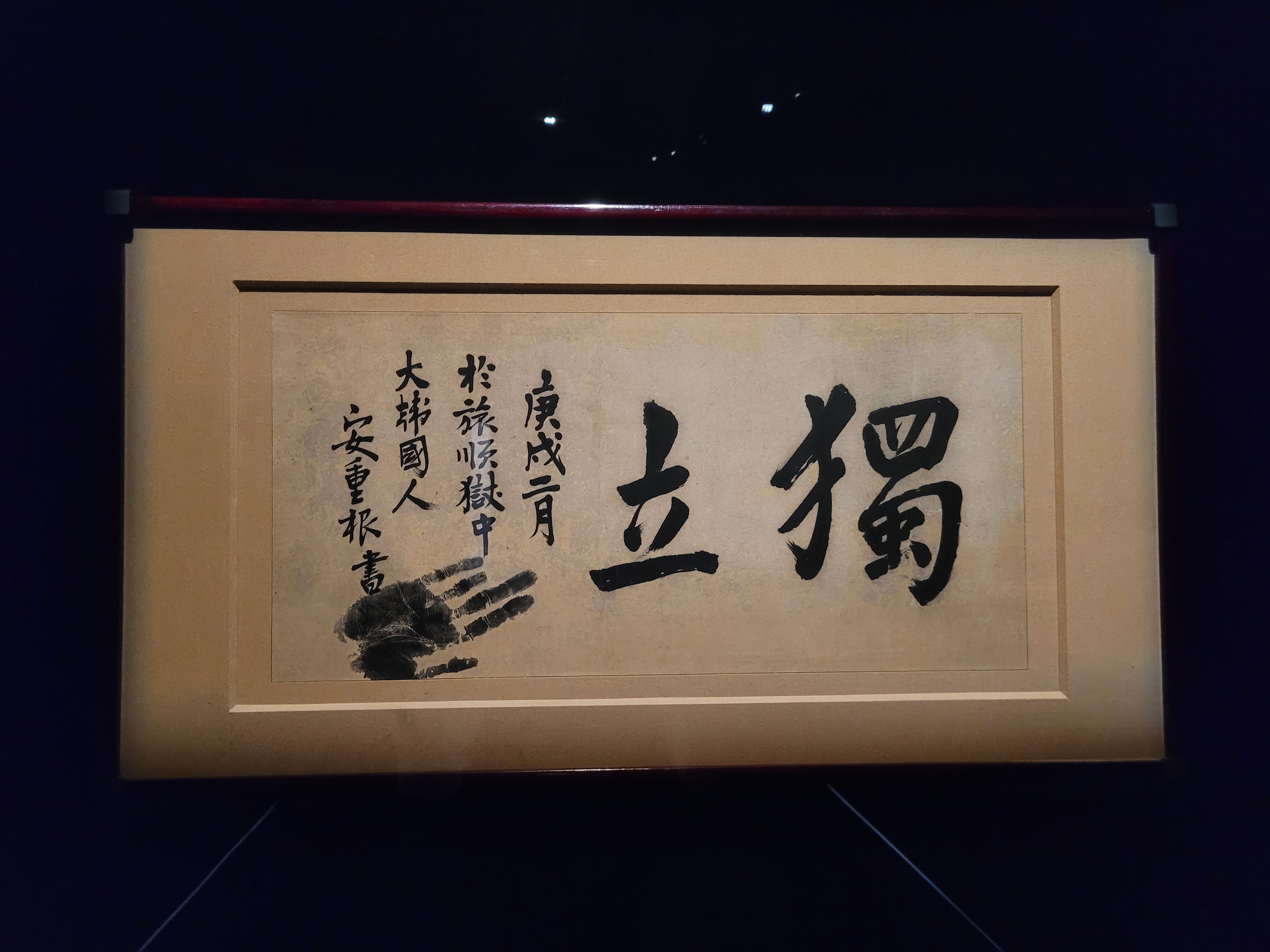

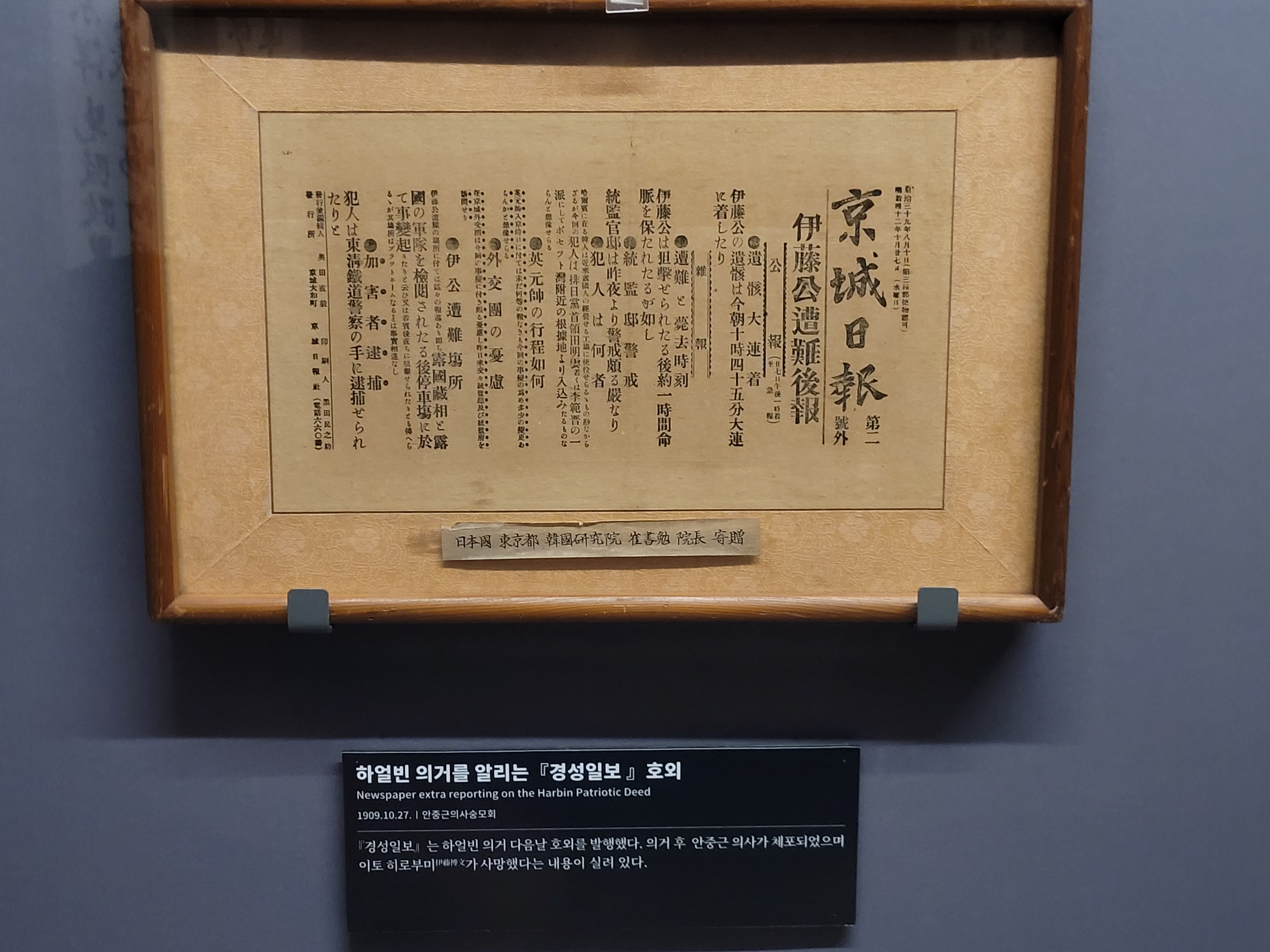

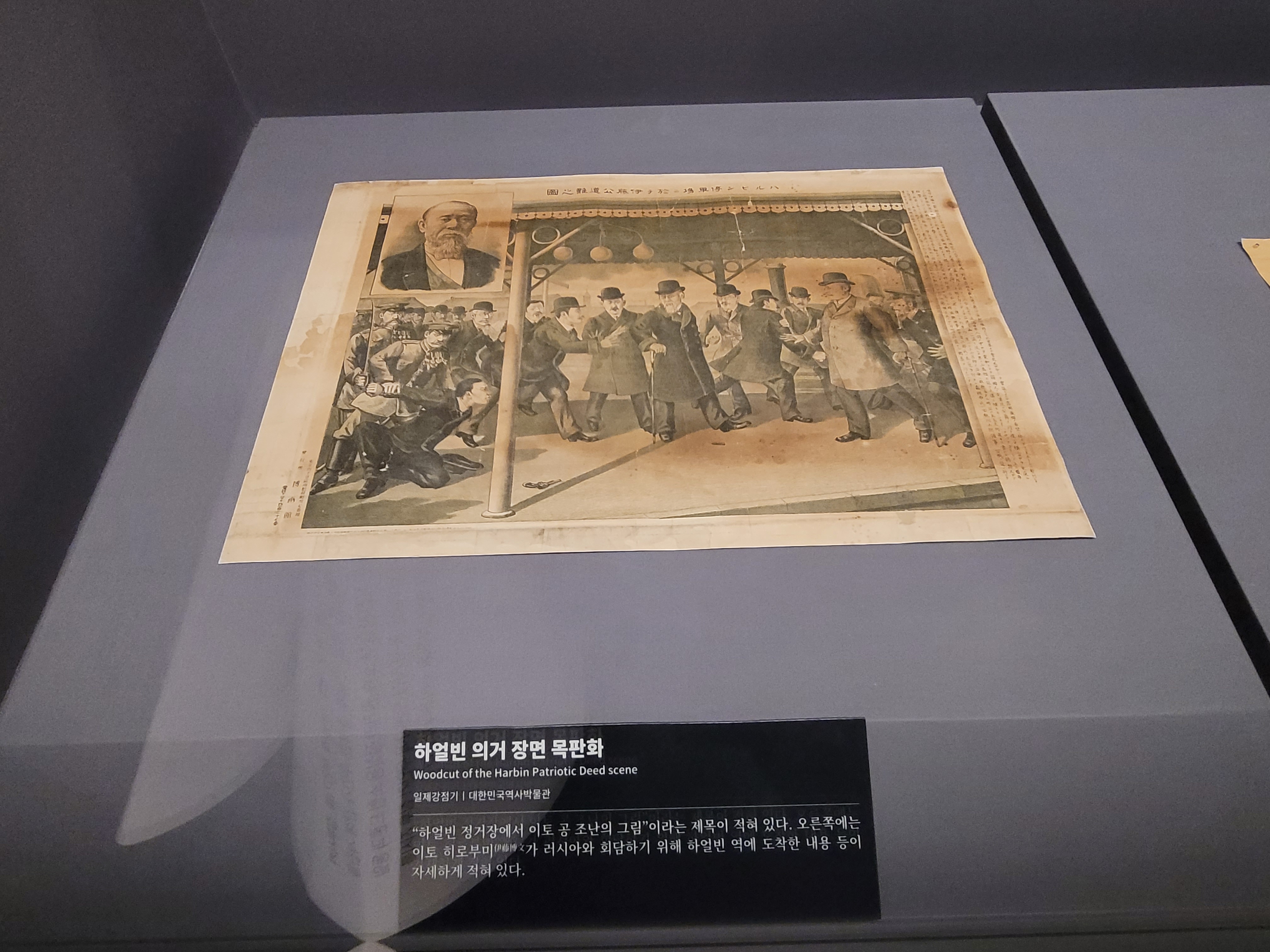

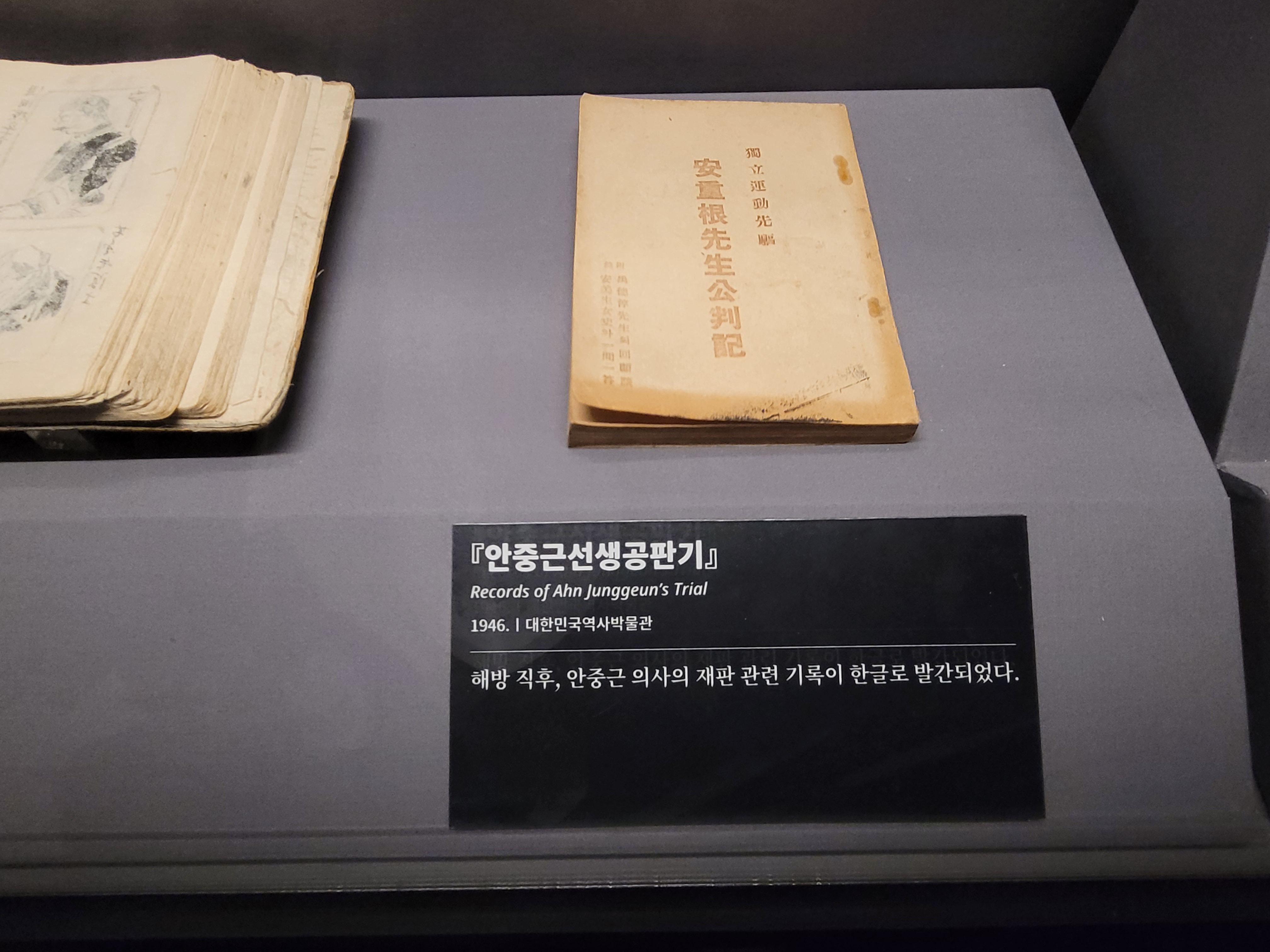

탄핵집회 시작 시간이 꽤 남아서 책을 볼려고 박물관 들어갔더니 안중근 글씨 특별전을 볼 수 있었다

세한연후지 송백지부조

안중근은 주로 논어, 사기등의 문장을 소재로 붓글을 썼다.

이 문장 역시 논어의 구절.

부 글자 모습이 인상적이다.

추사의 세한도에도 쓰여서 유명한 구절.

끝 부분만 각기 다르다.

..후조야, ..후조, ..부조.

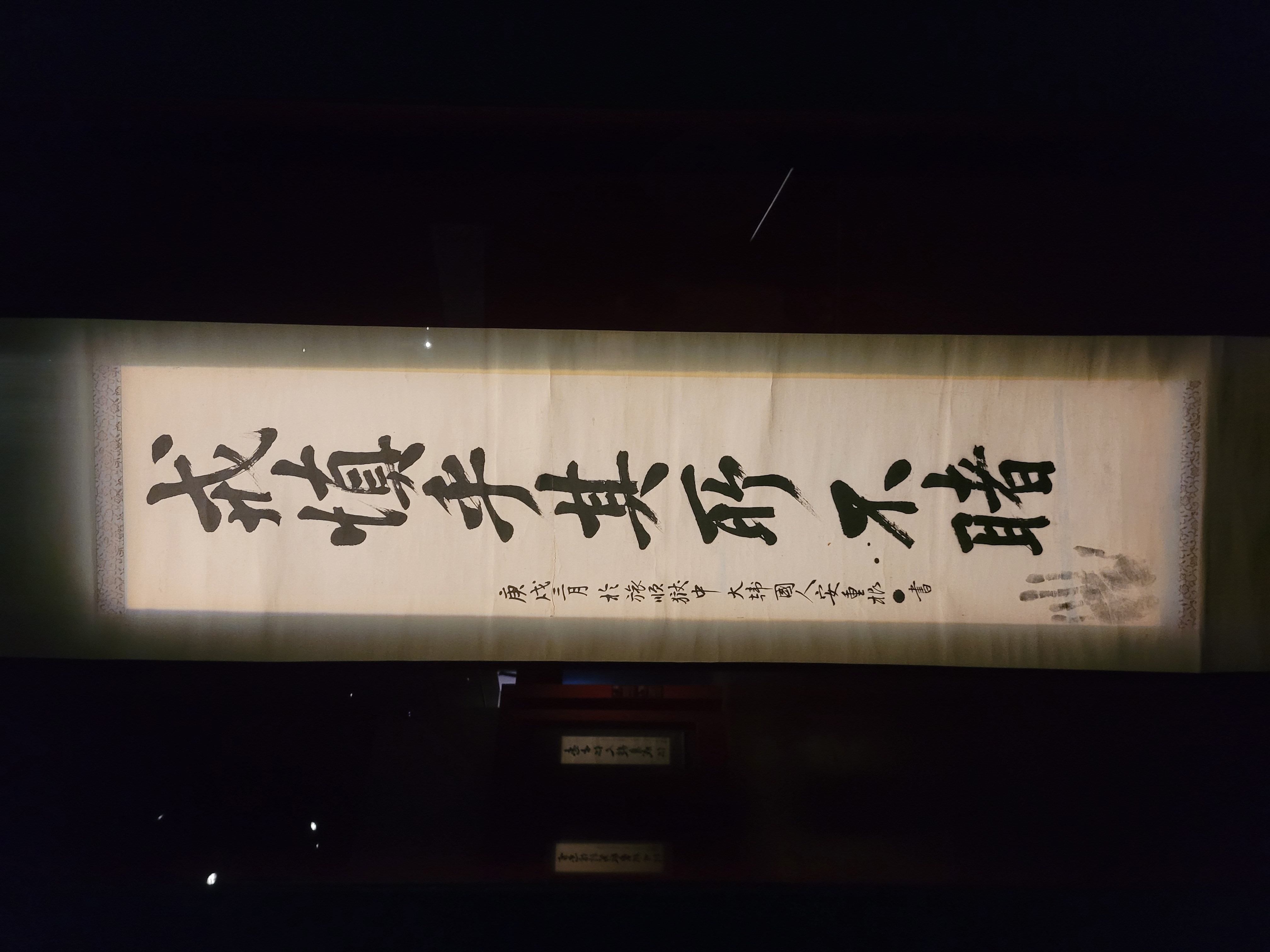

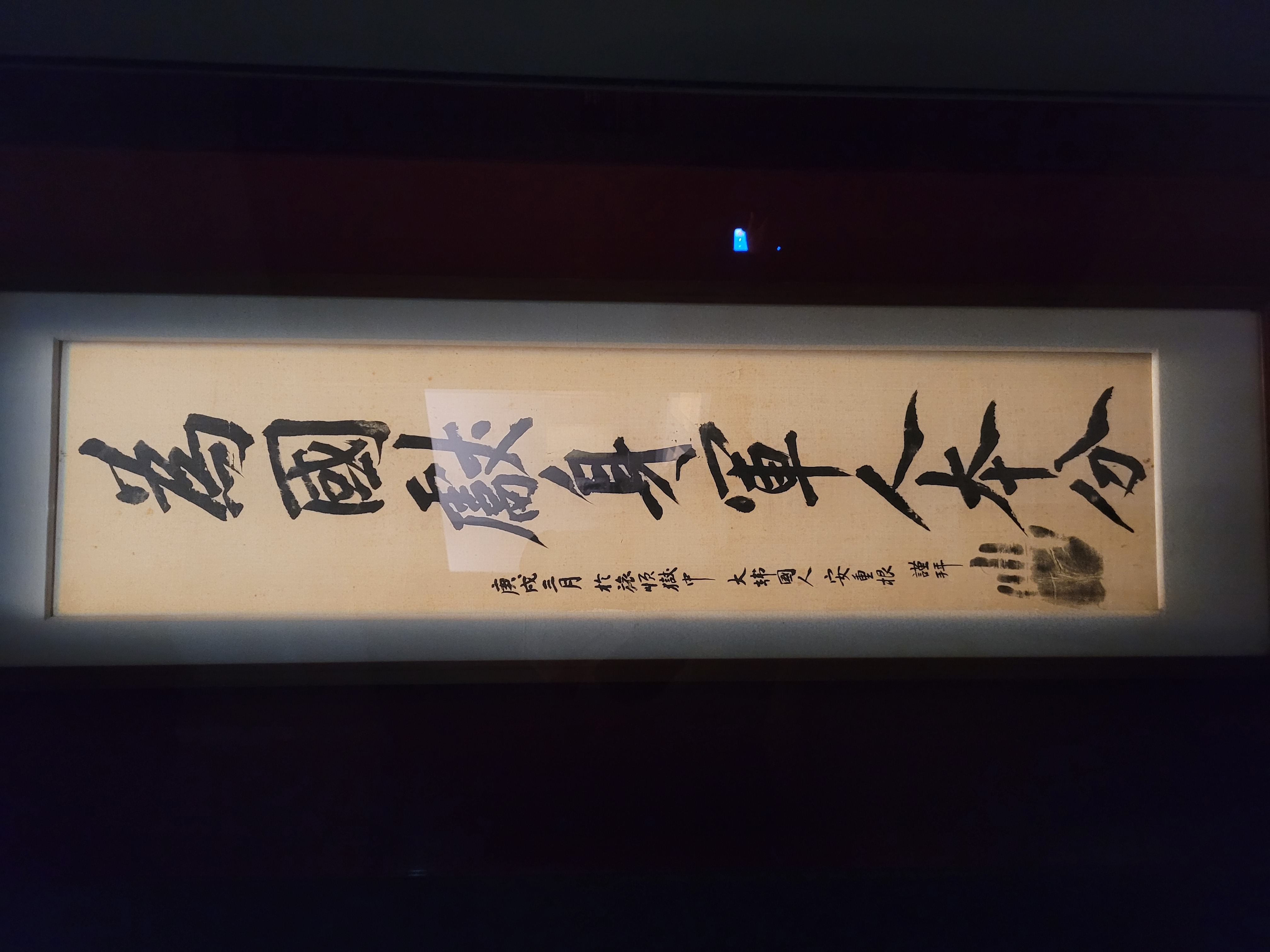

안중근에게는 사형을 앞둔 상황에서의 변함없는 기개.

추사에게는 당시 멀리 떨어진 섬 제주에서 오랜 유배생활 중 제자 이상적의 변함없는 극진한 정성에 고마움의 표현으로 쓴 구절.

내게는 지금까지 살아오면서 가끔씩 생각하는 구절..

불인자 불가이구처약

황금백만냥 불여일교자

황금 백만냥보다 자식에게 한 가지를 가르치는 것이 더 중요하다.

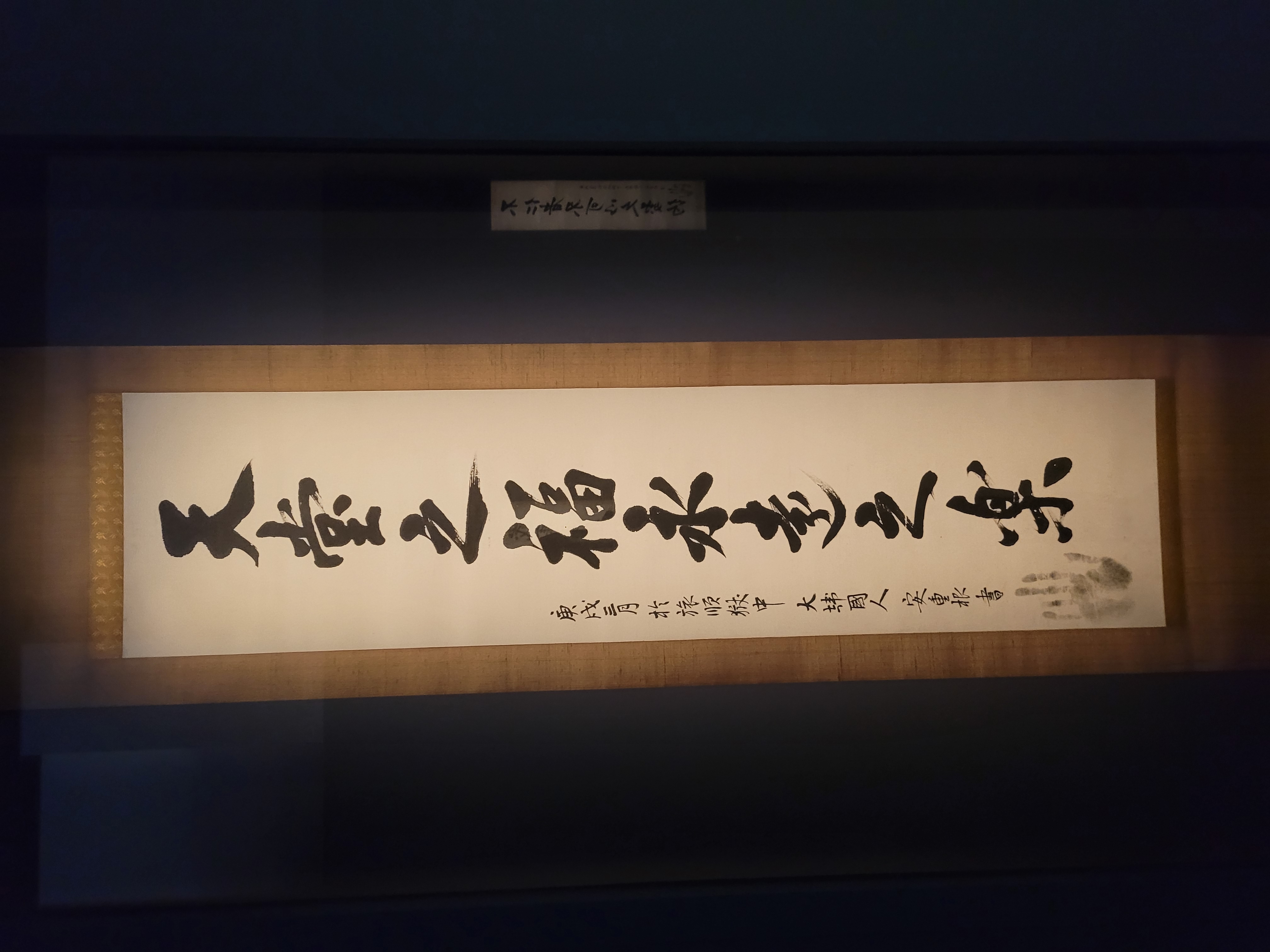

천당지복 영원지락

안중근의 카톨릭 신앙심을 알 수 있다.

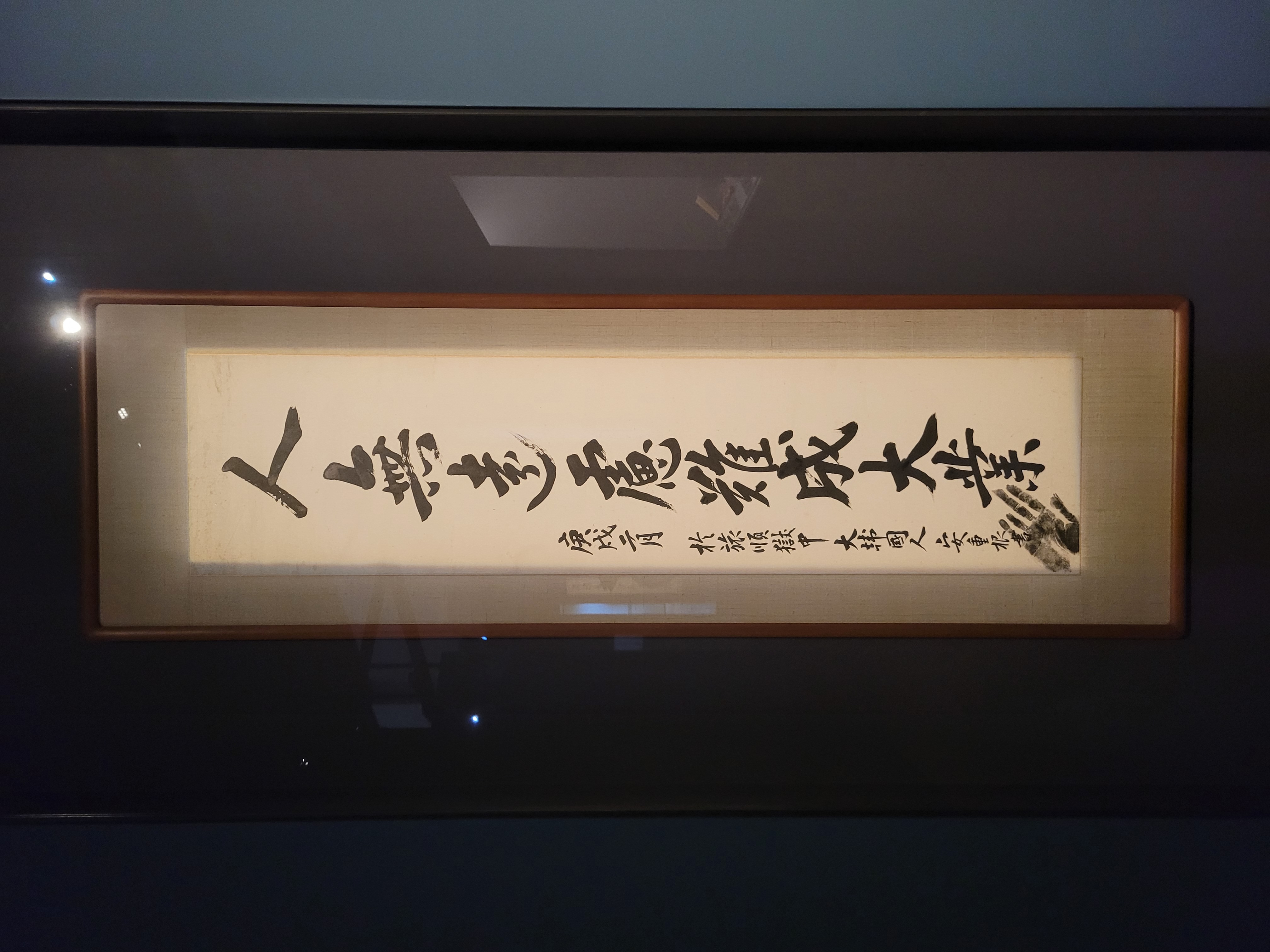

인무원려 난성대업

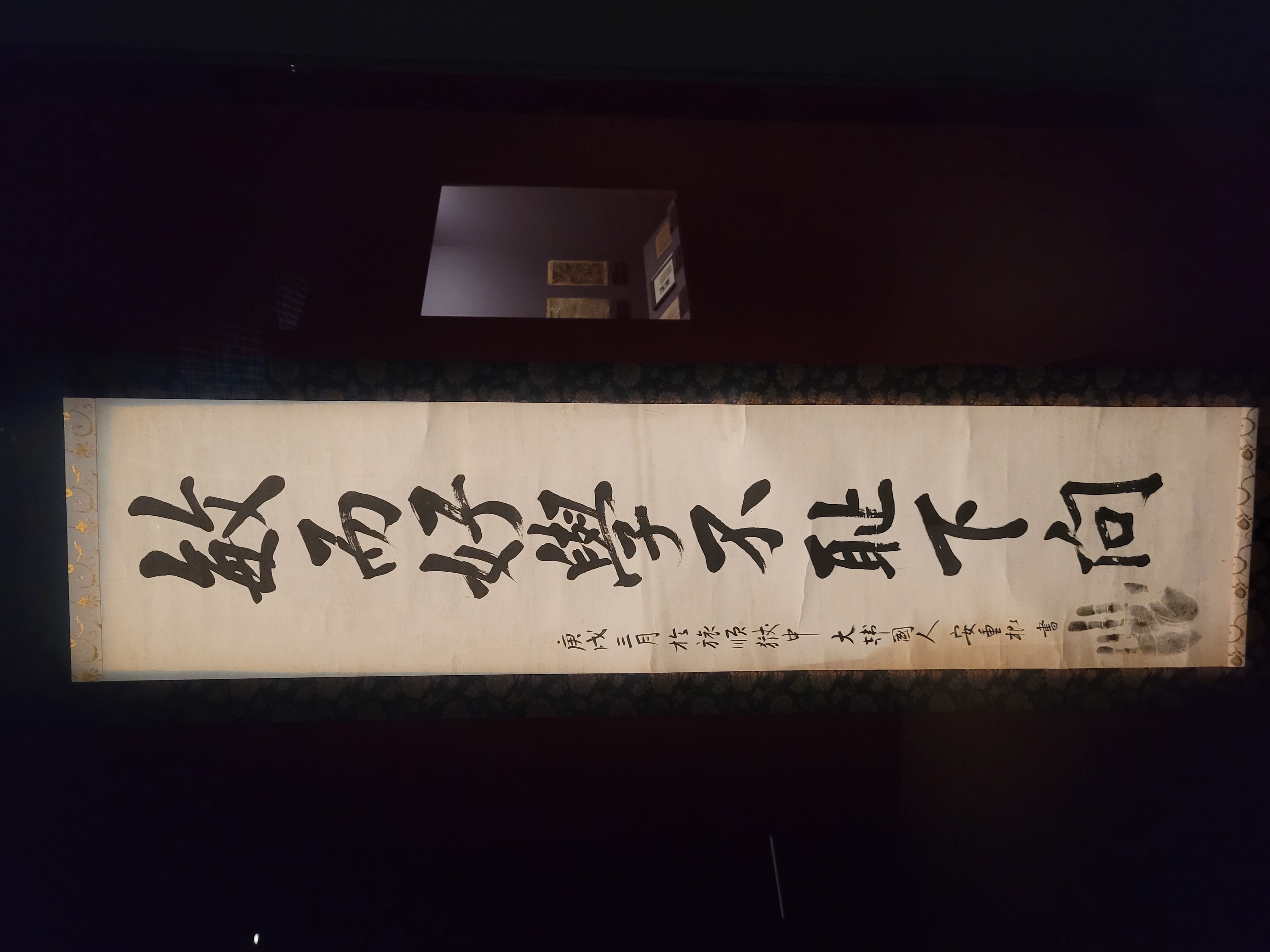

민이호학 불치하문

학문을 좋아하는 마음을 적었다.

독서와 관련해서는 옥중에서 쓴

一日不讀書 口中生荊棘 이라는 유명한 글도 있다

하얼빈 의거 동지들. 좌로부터 안중근, 우덕순, 유동하.

우덕순은 이토가 하얼빈역에서 내리지 않고 차이자거우역에서 내릴 것에 대비해 기다렸고, 우덕순은 안중근의 이동과 통역을 도왔다

우덕순, 조도선, 유동하

조도선은 우덕순과 함께 기다렸다.

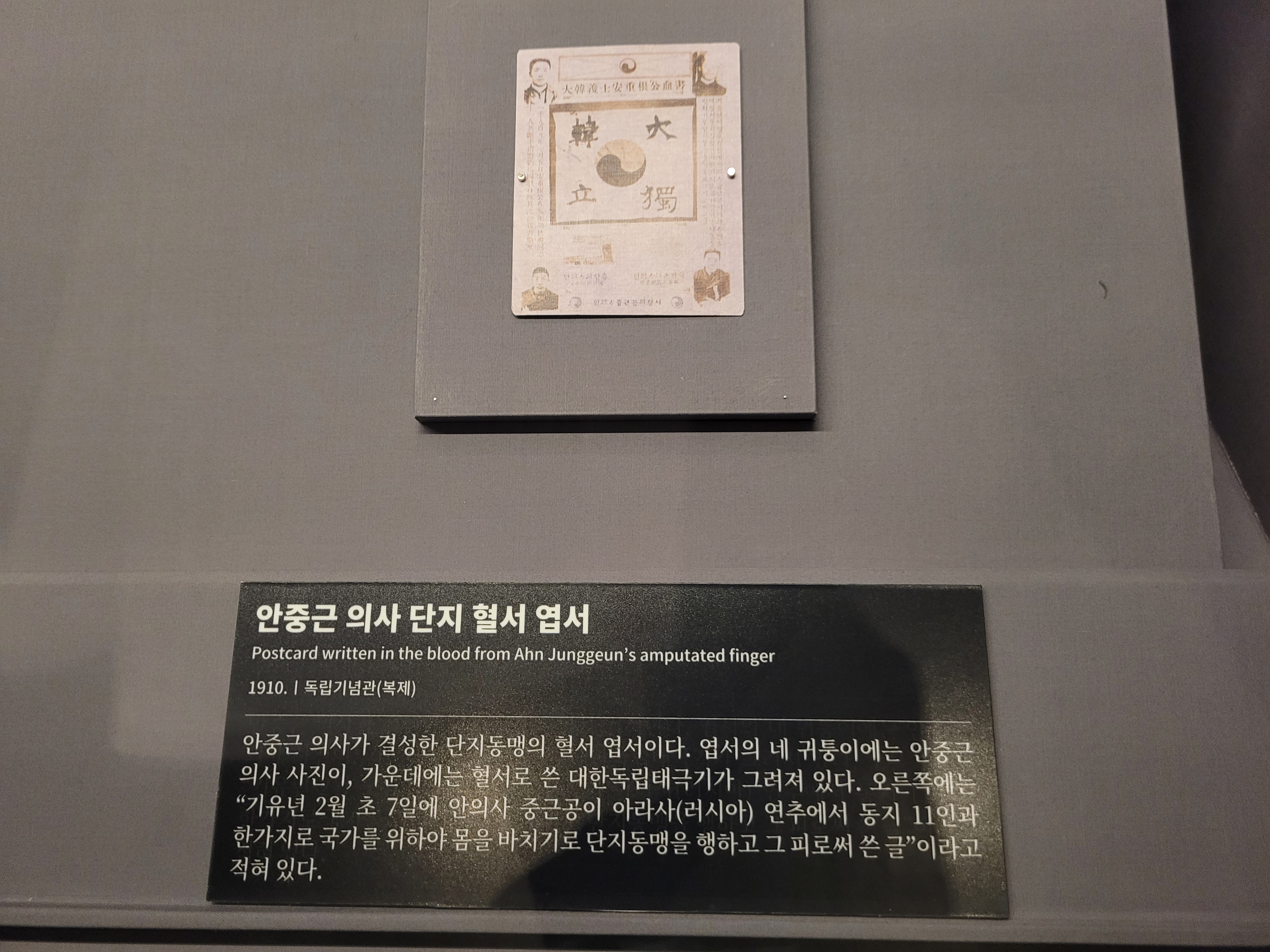

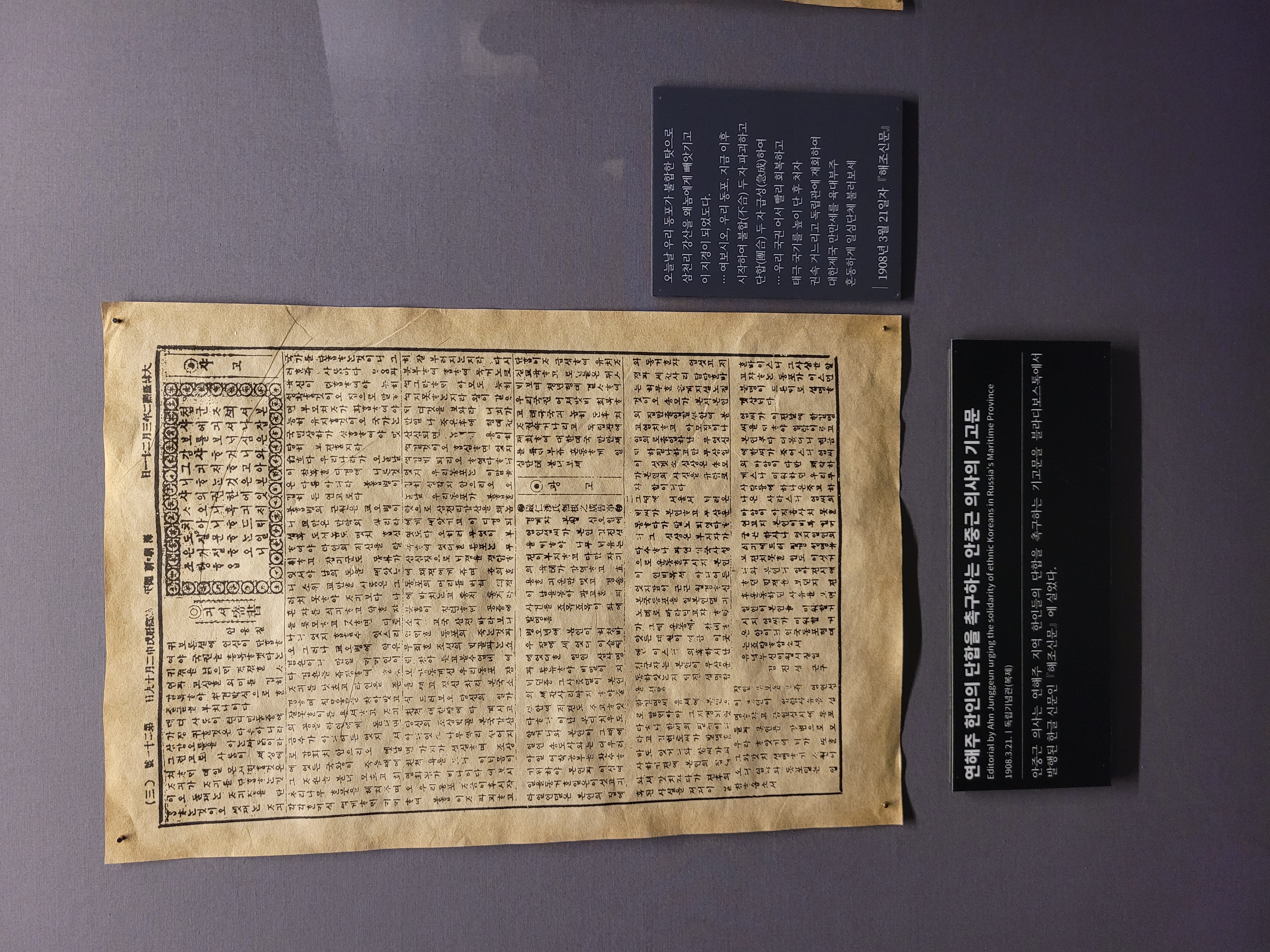

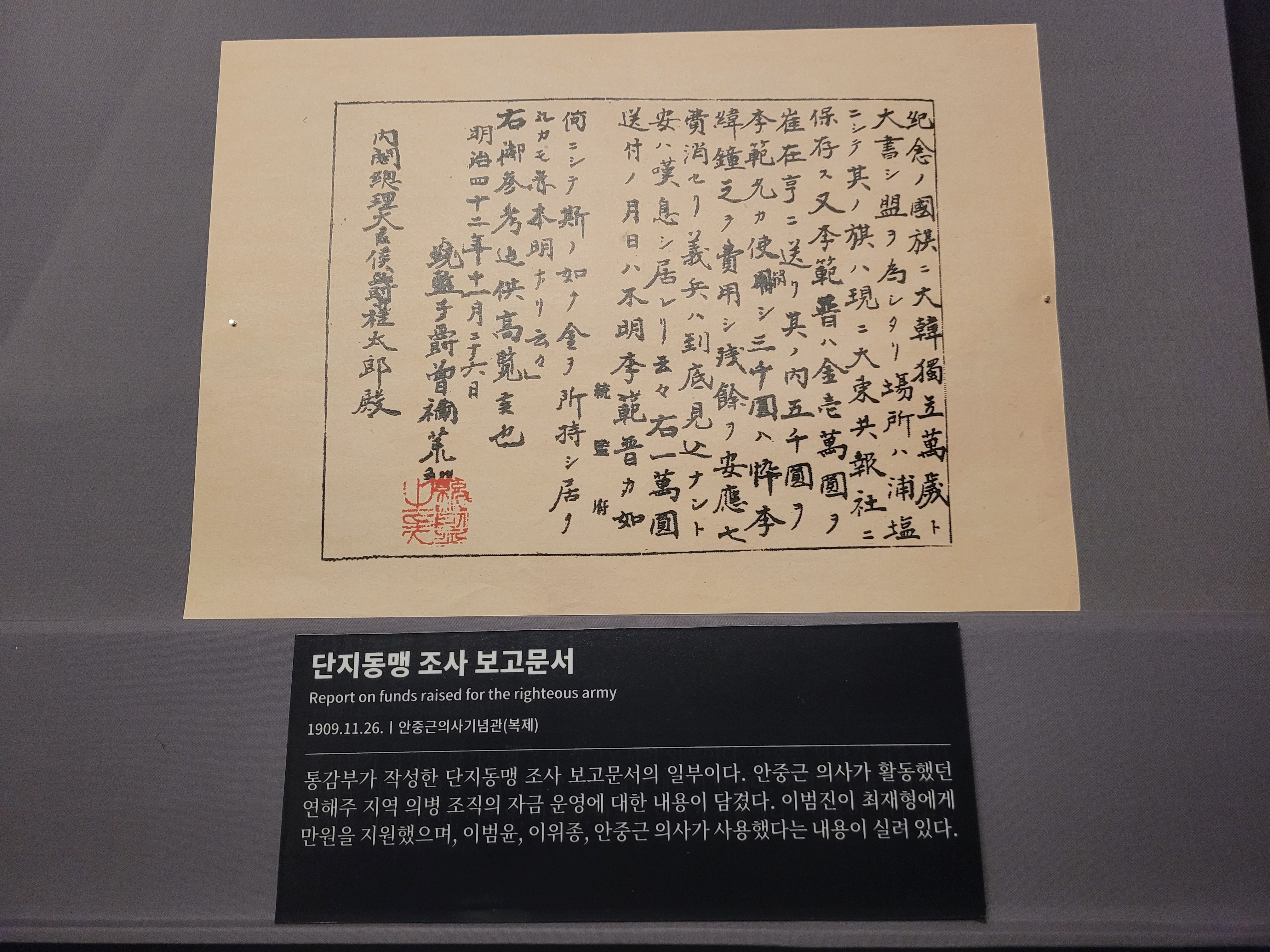

연해주에서 11인이 단지동맹을 결성했다

계신호기소부도

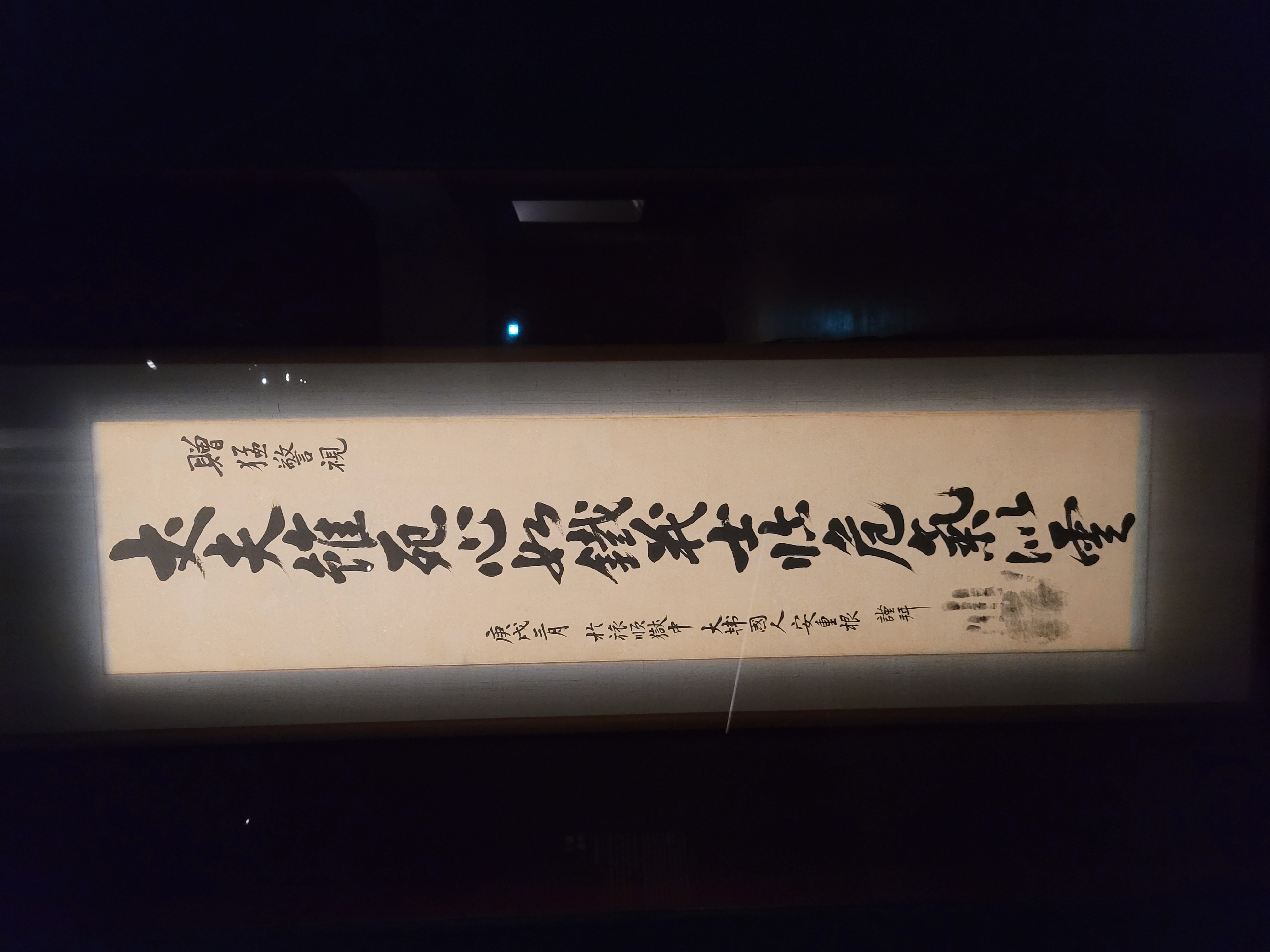

장부수사심여철 의사임위기사운

장부는 비록 죽을지라도 그 마음은 강철과 같이 굳고 의사는 위기에 처해도 그 기상은 구름과 같이 높다

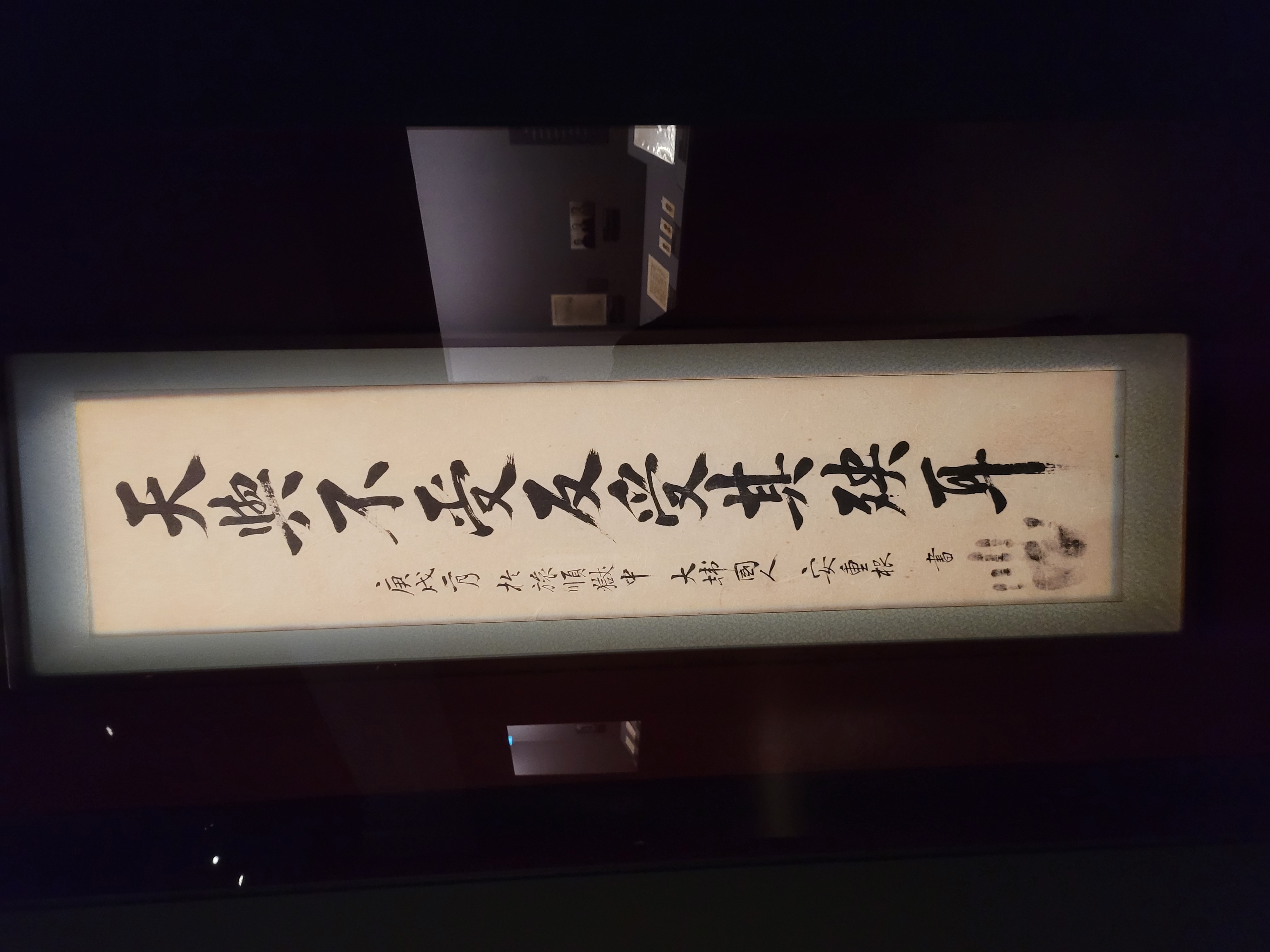

천여불수 반수기앙이

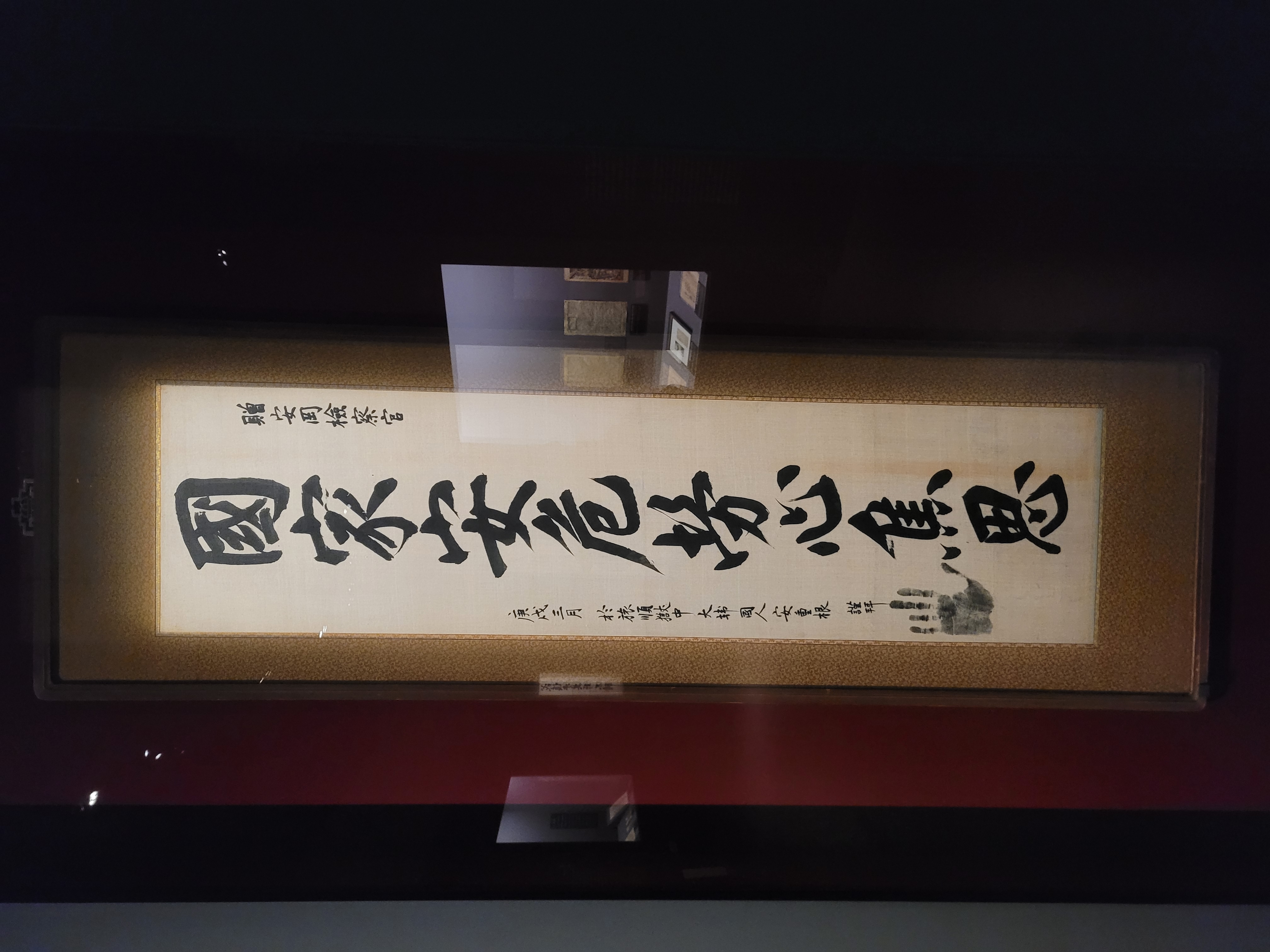

동양 평화에 대한 열망과 안타까움이 보인다

언충신행독경 만방가행

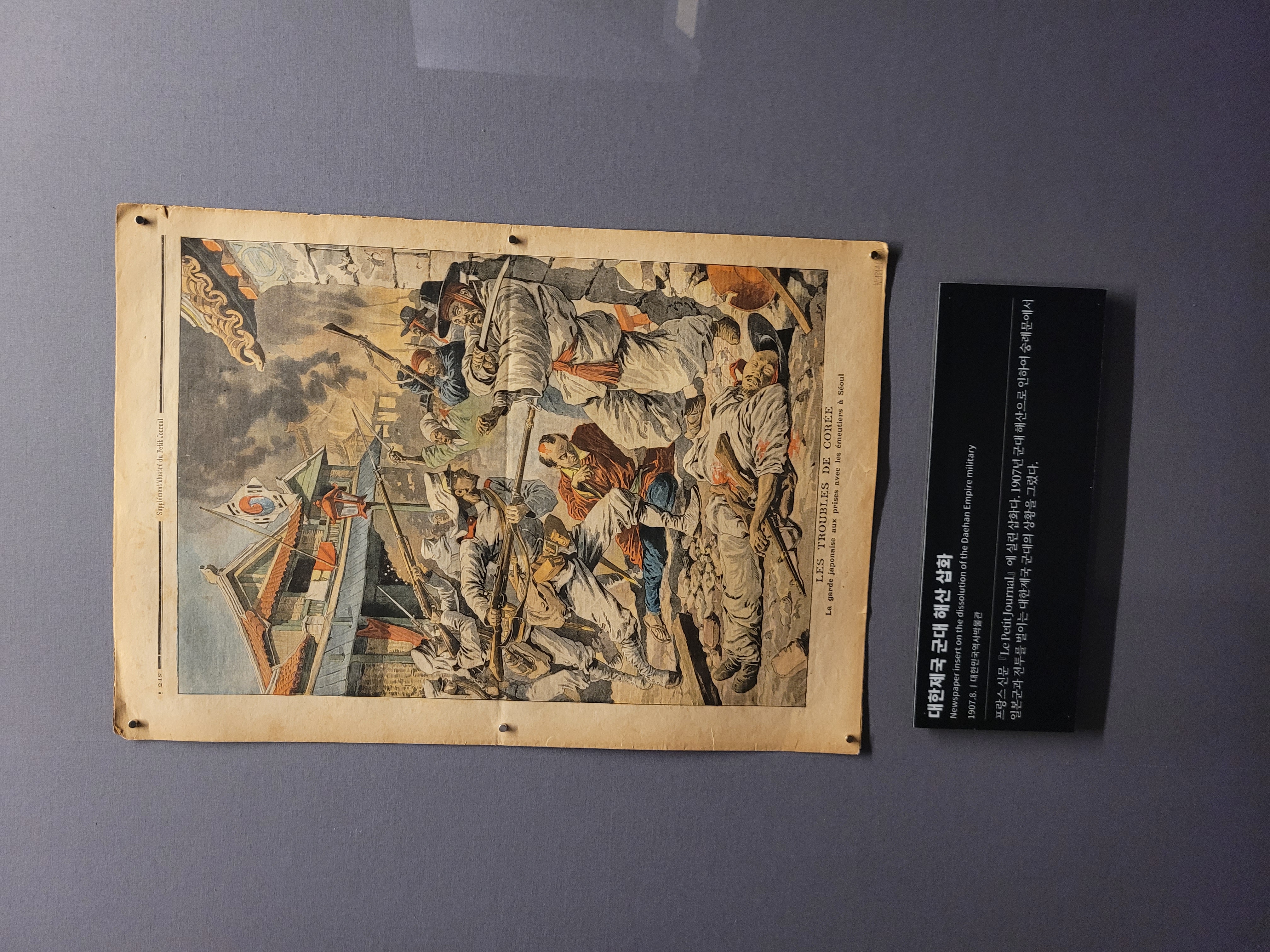

1907년 정유7조약으로 대한제국 군대의 해산을 명하자 반발해 일어난 남대문전투 사진.

이전의 을미의병, 을사의병, 이 전투이후의 정미의병, 13도 창의군(서울진공작전) 그리고 독립군으로 흐름이 이어진다.

여순감옥에서 신부님, 두 동생과 면회 모습

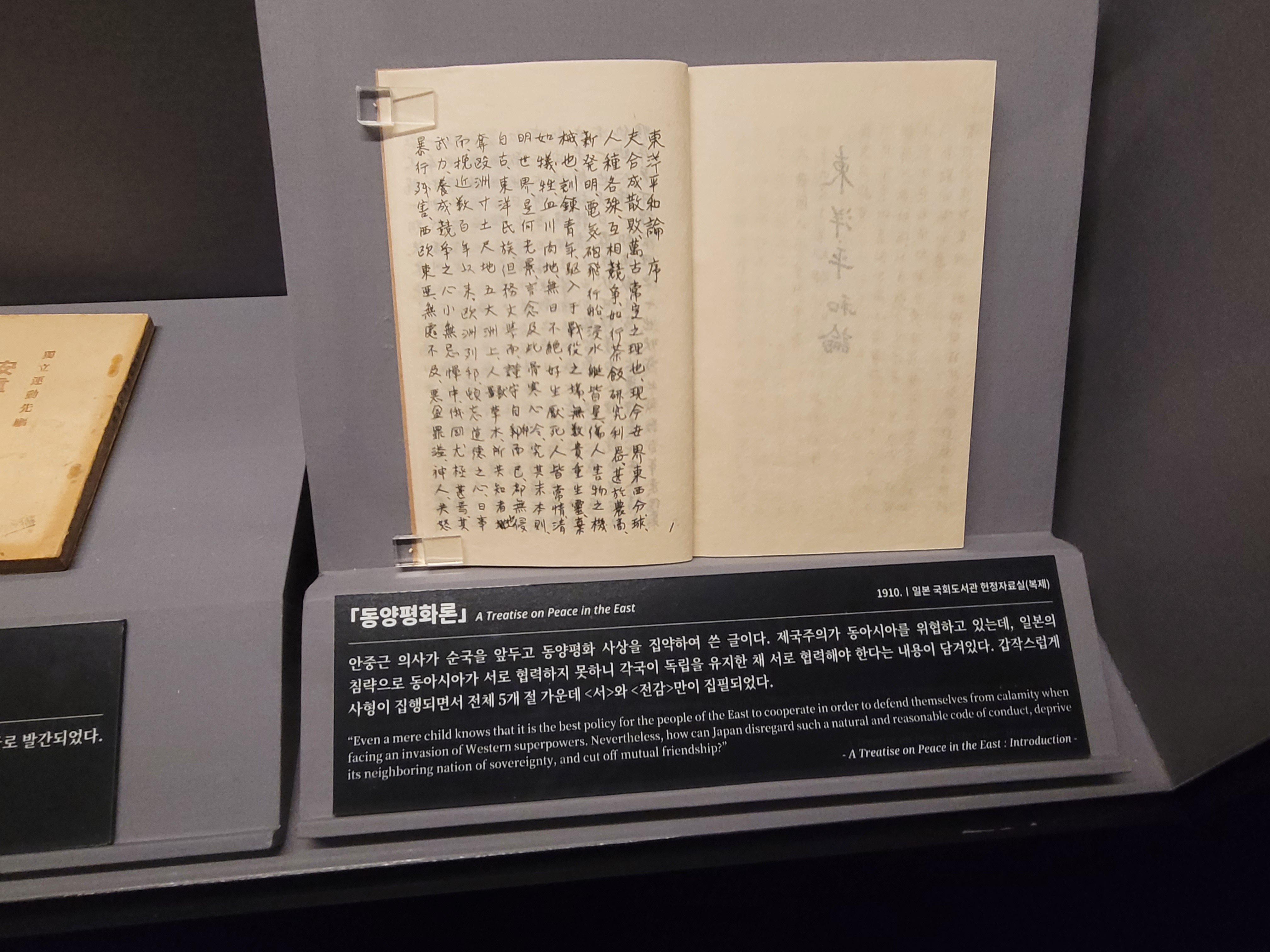

동양 평화론

감옥에서 순국 직전에 쓰다가 갑작스런 사형 집행으로 미완성

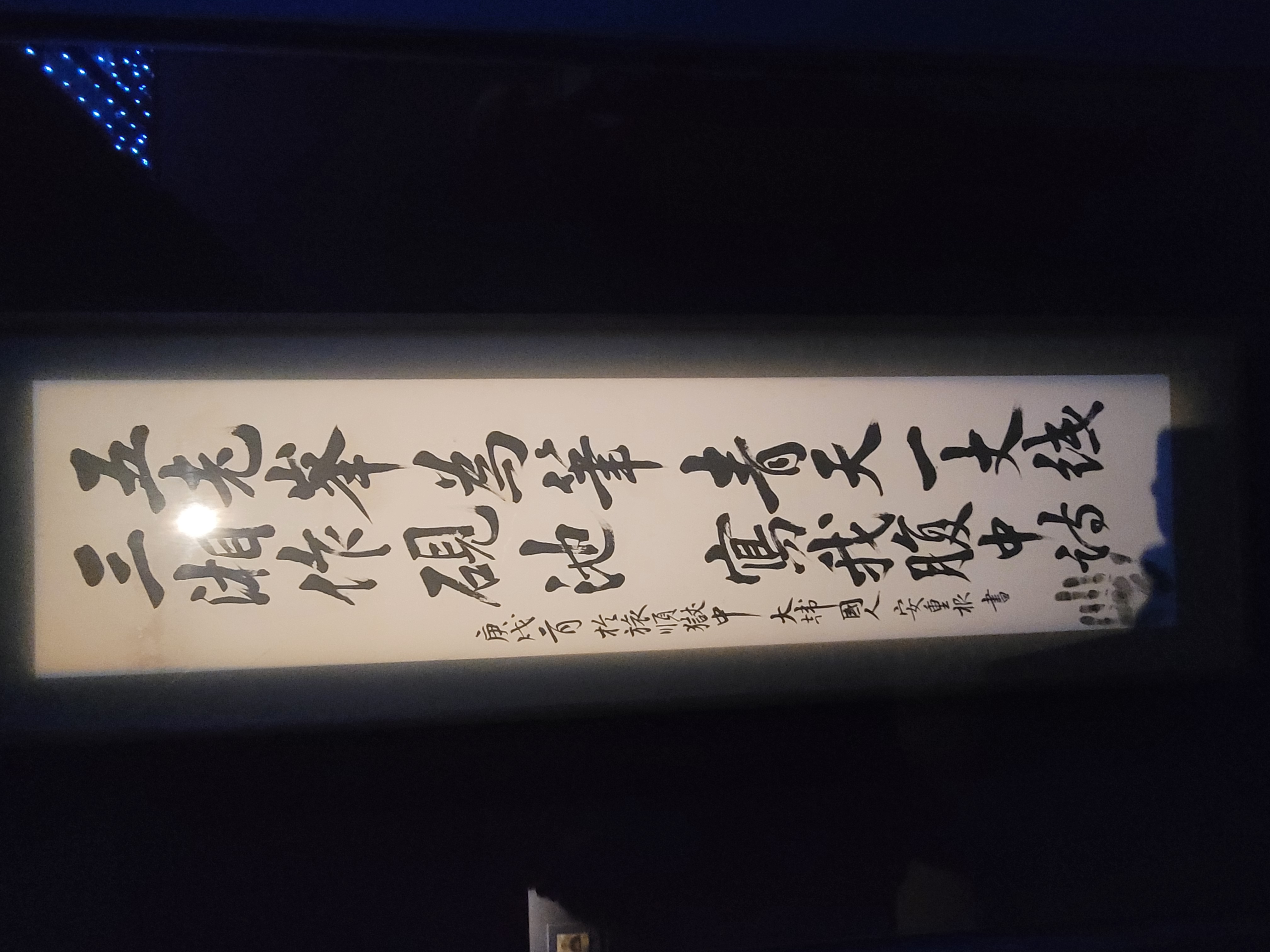

오로봉위필 삼상작연지 청천일장지 사아복중시.

사형이 확정된 후에도 흔들림없는 기개가 엿보인다.

문장은 당나라 시인 이백의 <오로봉> 구절이다.

강서성 九江시 廬山에 대한 여러 사람의 시가 많이 보인다.

위로는 장강과 밑으로는 중국에서 가장 큰 호수인 포양호를 끼고 있는 곳이다.

이백의 登廬山五老峰,

그리고 비류직하삼천척.. 구절로 유명한 望廬山瀑布,

소동파의 려산진면목 글자가 들어간 題西林壁이라는 시도 유명하고,

백거이의 시 長恨歌도 이곳을 언급한다.

그리고 이곳은 세계문화유산이기도 하지만,

인민공사와 대약진운동등의 삼면홍기 정책에 대한 평가와 숙청의 1959년 려산회의도

중국 공산당사에서는 유명하다.

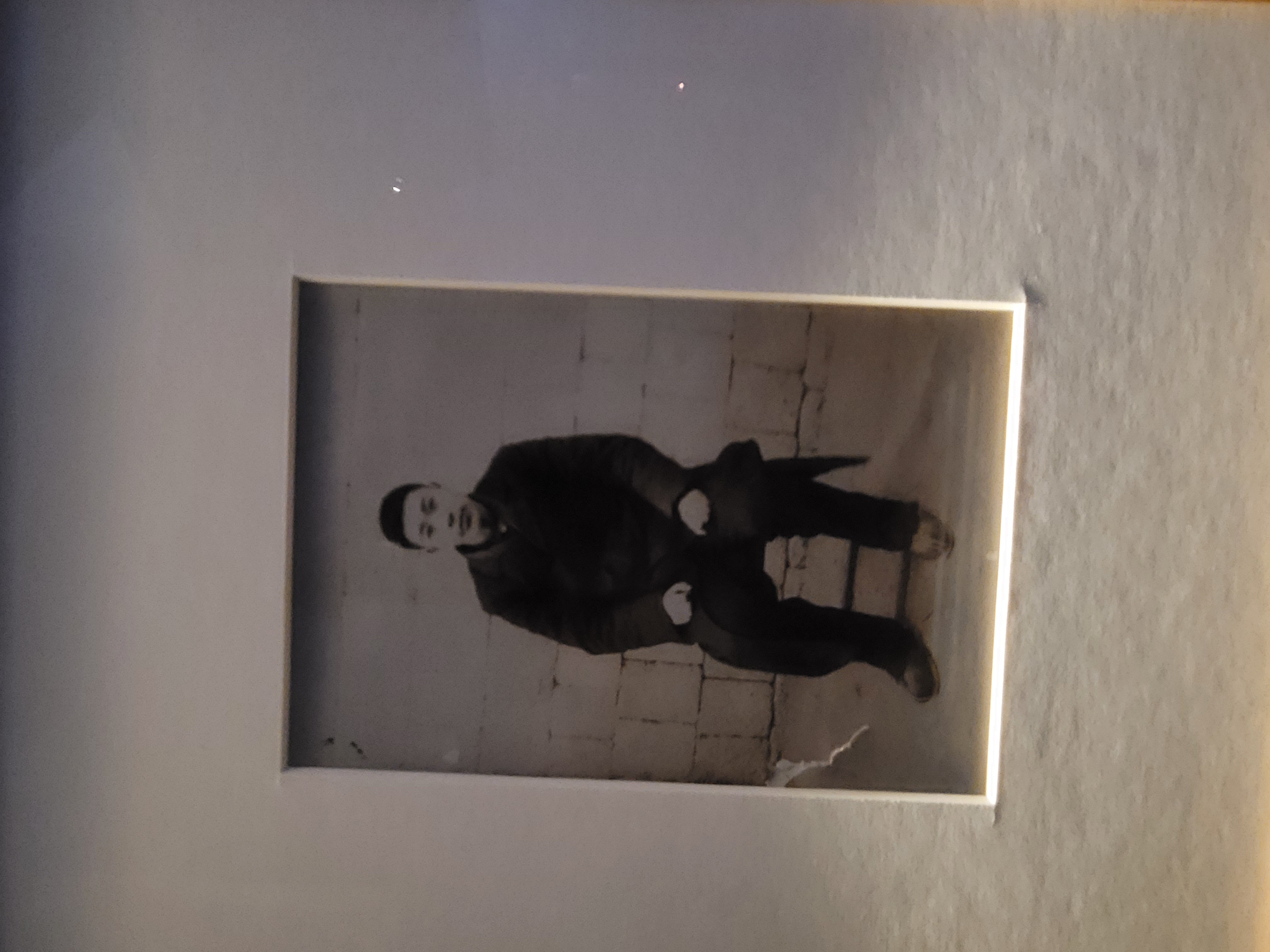

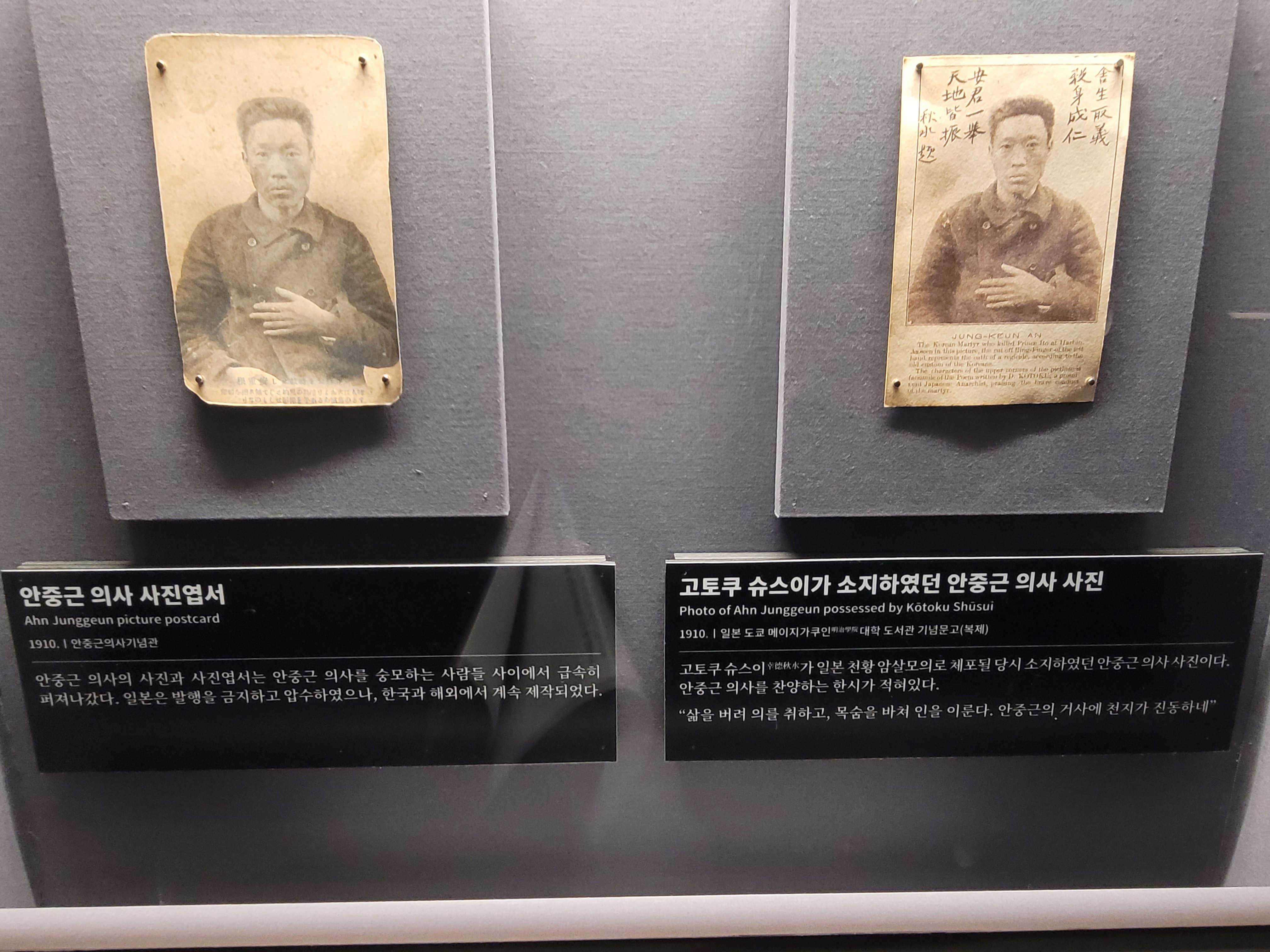

여순감옥 입감 당시 모습, 1910년

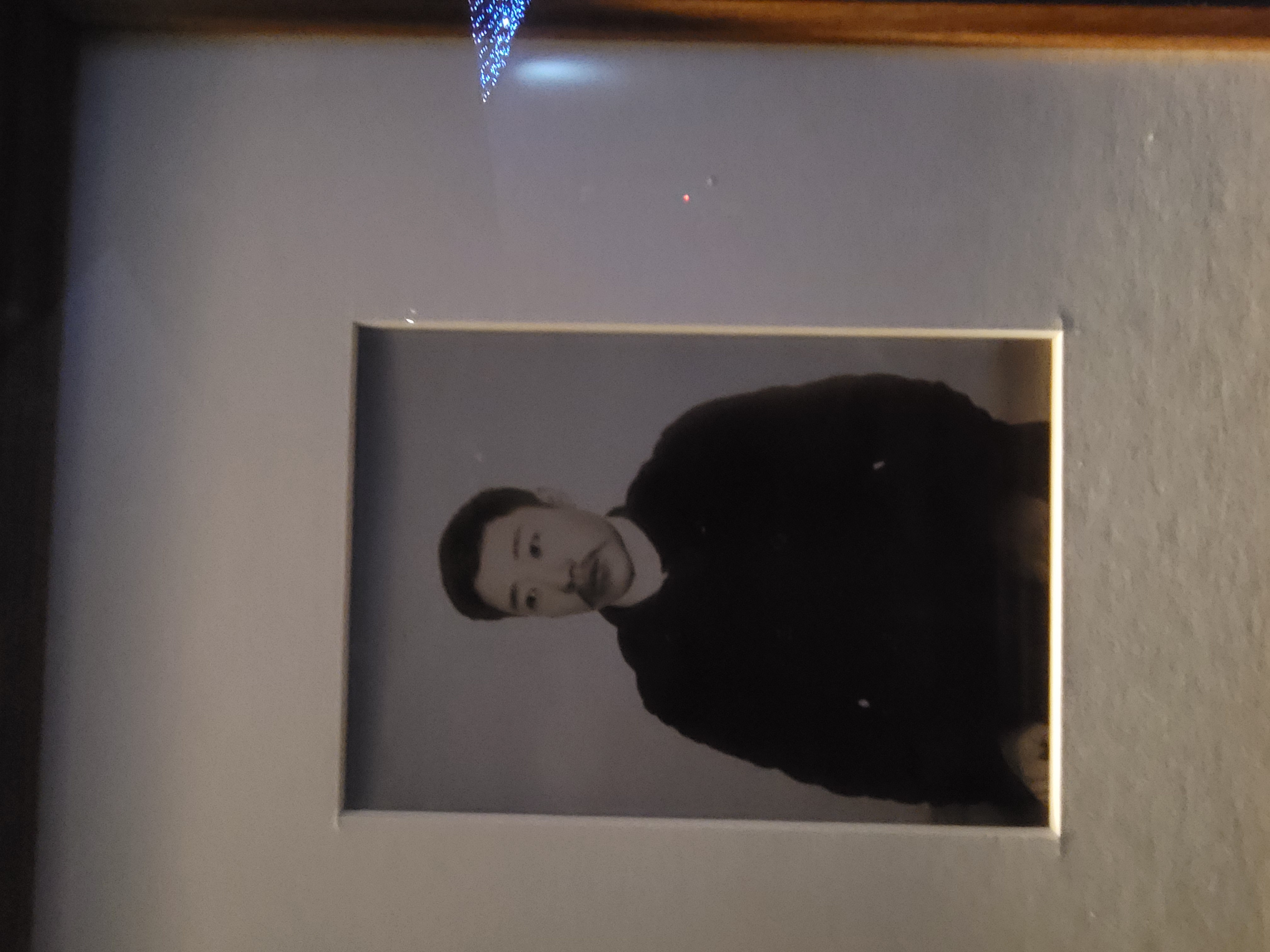

의거 당시 모습, 1909년

순국직전의 한복 입은 모습, 1910년

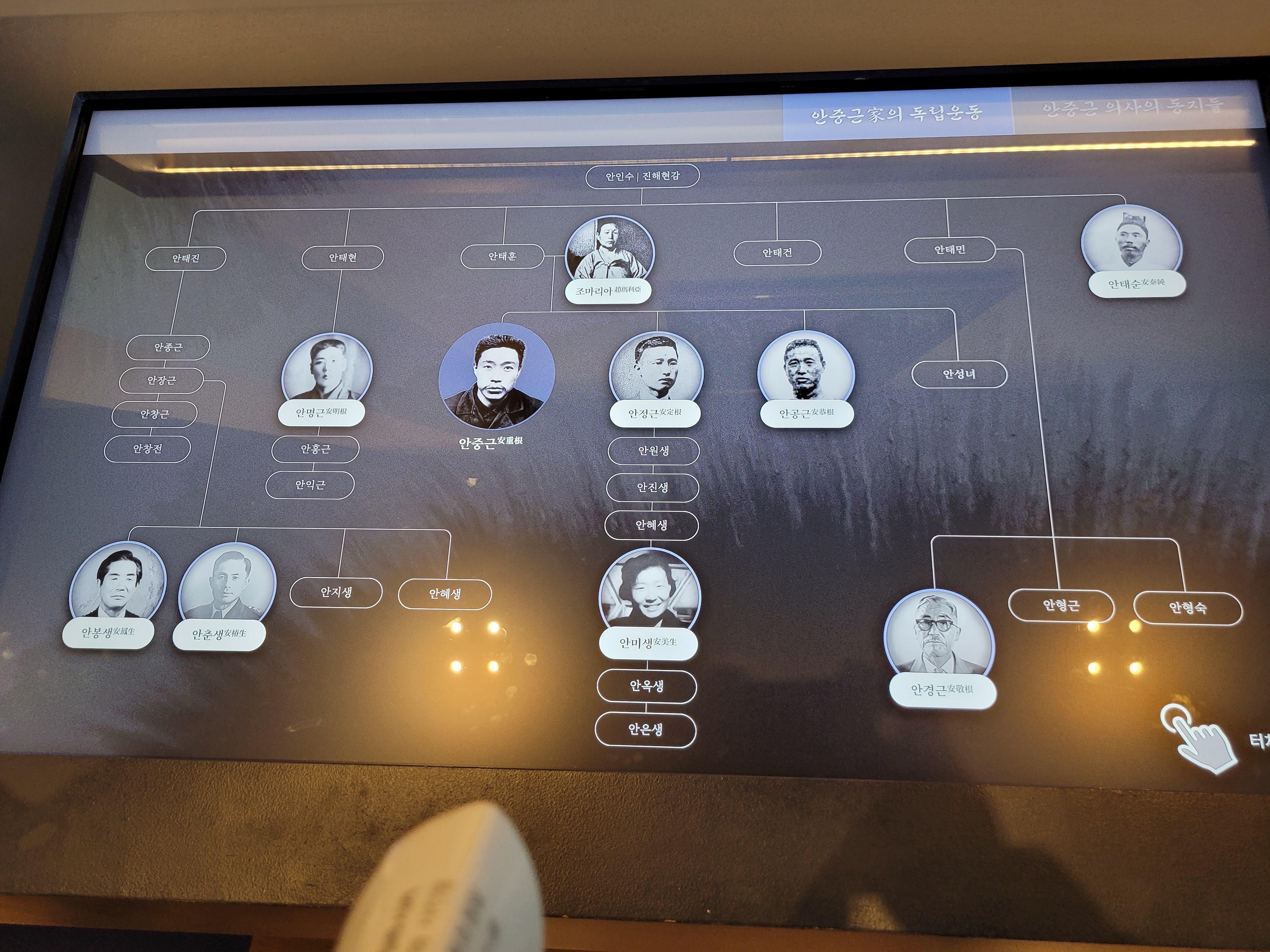

안중근 가계도

안중근의 처와 자식들 기록이 안 적혀 있다.

부친은 안태훈, 어머니는 의거 당시 살아계셨던 조마리아.

부인은 김아려, 딸은 현생, 아들은 둘이었으나 장남은 일찍 요절하고 차남 준생이 있었다.

준생은 중국 거주 중에 1939년 서울의 박문사를 찾아 이토히로부미 위패 앞에 아버지를 대신해 속죄한다고 엎드리고 그의 아들에게도 사과했다.

김구가 준생에대해 虎父犬子라고 분개했고, <백범일지>에 보면 중국 관리에게 그를 죽여달라고 부탁했다는 부분도 나온다.

후에 1941년에 딸도 그의 남편과 함께 박문사에서 분향재배한다.

하지만 안중근의 형제와 그들의 자녀들은 조국 광복을 위해 많은 노력을 했다.

김구와 안중근은 황해도 출신으로 인연이 많다.

<백범일지>에 김구가 청년기에 안중근집안에 피신했던 시절이 쓰여 있고, 후에 안중근 동생 안정근의 딸 안미생이 김구 장남의 며느리가 된다

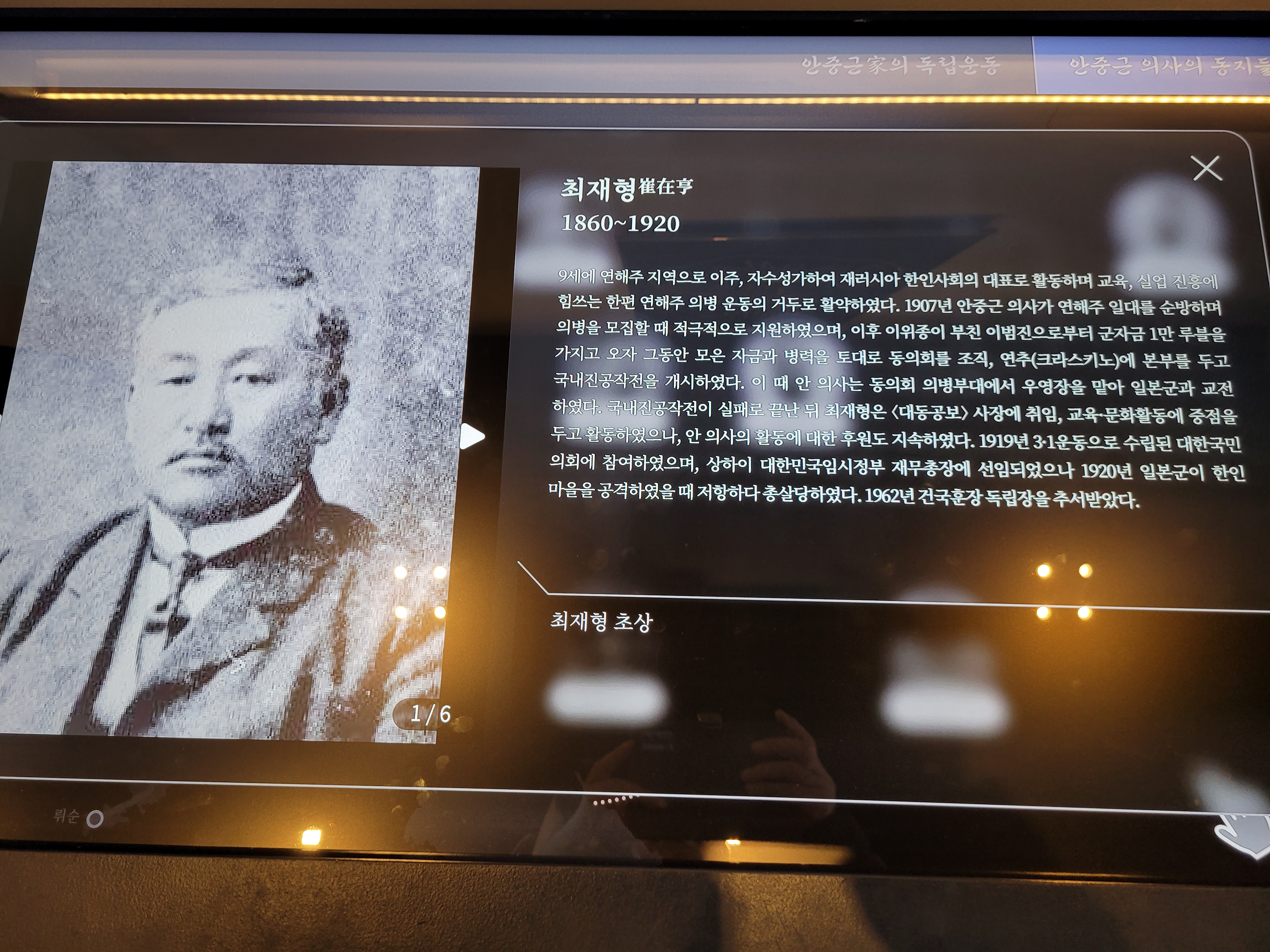

하얼빈 의거의 동지들

최재형

러시아 연해주지역의 교육자, 사업가, 독립운동가.

내게는 오래전 연해주 우수리스크지역 여행때 알게 된 인물.

사업이 크게 성공한 후 한인들이 추앙할 정도로 교육과 여러 방면 특히 독립운동을 지원했다.

안중근과 무장부대를 결성했었고, 하얼빈 의거를 지원했다.

1920년 무장투쟁과정에서 순국했다.

'행사, 공연, 전시회' 카테고리의 다른 글

| 카라바조 전시회 (0) | 2025.02.24 |

|---|---|

| 인디언....국립박물관 특별전 (2) | 2024.10.15 |

| 에드바르드 뭉크 전시회 (0) | 2024.09.08 |

| 메소포타미아 문명전 (1) | 2024.06.05 |

| 주말 산책 -- 서울역사박물관, 씨네큐브 영화관 (0) | 2024.03.02 |